甫於2024年6月20-21日舉辦的2024華裔學志漢學國際會議〔非洲與華人文化的相遇:經典、歷史、宗教與圖像〕圓滿落幕。本會議由輔仁大學華裔學志漢學研究中心、國家圖書館漢學研究中心以及德國聖奧古斯丁華裔學志研究所共同合作舉辦,並獲得國家科學委員會之補助。本次會議共邀請了近30位學者與會,進行發表與交流。

第一天的議程由天主教學術研究院司馬忠院長、國家圖書館漢學研究中心黃文德副主任代表國家圖書館王涵青館長、華裔學志漢學研究中心顧孝永主任以及德國聖奧古斯丁華裔學志研究所的魏思齊主任暨主編的致詞揭開序幕。各位致詞者皆表達了對於此會議的祝福與期許,並期待未來能夠繼續合作,呈現中西漢學更多元的跨域面向。

上午場著重於非洲漢學的制度層面的介紹。南非斯泰倫博斯大學 (Stellenbosch University)的Anthony Ross 教授講述了非洲與中國在高等教育的聯繫以及他個人對於此主題的幾點反思。南非國家圖書館開普敦館區Marcus Maphile則介紹了南非國家圖書館漢學藏書以及珍貴的古籍。其藏量約有四千多本,令人驚豔。

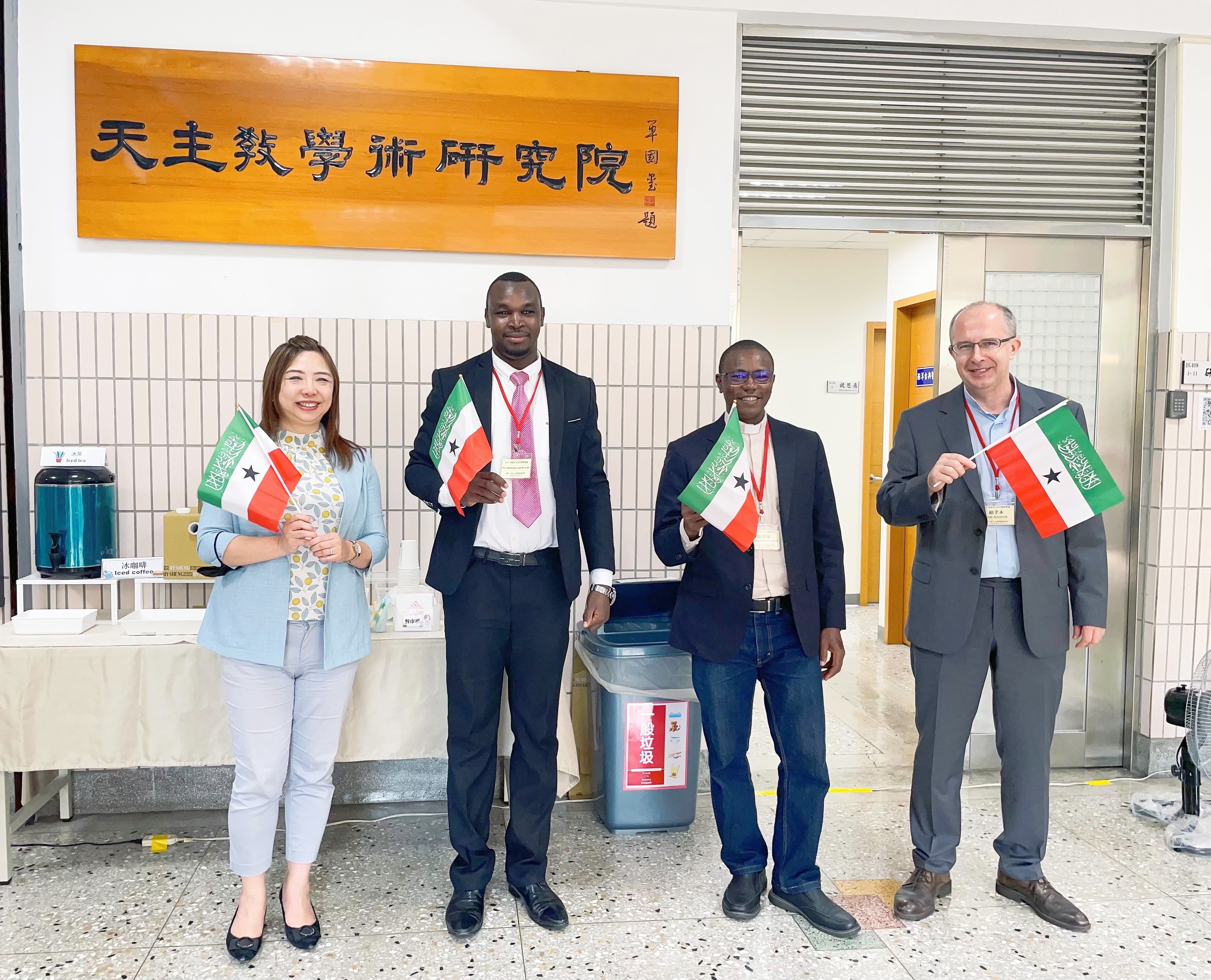

下午第一場次則涵蓋了哲學、禮儀、外交以及武術。分別由來自輔仁大學的歐思鼎(Justin Nnaemeka Onyeukaziri)講述了中非哲學之比較、國立師範大學的歐華瑞(Ouwakpourê Victorin Oussoï)分析了貝南與臺灣的宗教儀式所顯示出的特色差異、渥太華大學的Richard Atimniraye Nyelade分析了臺灣與索馬利蘭的外交關係以及中研院的謝力登 (Derek Sheridan)講述了武術的歷史。下午第二場則由國家圖書館二位學人,奈及利亞大學的Michael I. Ugwueze以及奈及利亞拉各斯大學的Ferdinand O. Ottoh分別講述俄非的關係以及奈及利亞對中以及對臺的外交策略。最後一篇則由陳守仁孫學研究中心的謝嘉文博士後研究員以及銘傳大學大鋸智助理教授共同講述孫中山先生對於南非伏地戰術的見解。

第二天(6月21日)的議程回溯了中非接觸的歷史與文獻。德國聖奧古斯丁華裔學志研究所魏思齊教授講述了非洲撒哈拉以南與中國的智慧思想之比較、國立師範大學東亞系潘鳳娟教授則回顧了早期來華傳教士卜彌格《中國植物志》裏的非洲動物以及其相關的文獻來源。輔仁大學大眾傳播學士學位學程暨天主教學術研究院副研究員黃渼婷教授講述了十八至十九世紀傳教士對於非洲的旅行紀錄,以基督教傳教士David Livingstone的非洲經驗主要探討內容。

輔仁大學華語中心主任呂博侃神父則講述了聖奧古斯丁《懺悔錄》中關於非洲智慧之語的原文與中譯比較。於後來的圓桌會議中,學者們交流十分熱烈。其中,也特別探究了非洲過往奴隸制度所引發的問題。除了非洲漢學的主題之外,本會議也特別開闢了一對話空間給予年輕學者們。三篇論文分別由輔仁大學的吳明志博士探究日本殖民時期漢文禁制對於宗教的影響、東北師範大學的劉悅博士則討論了從《混一疆理歷代國都之圖》談論元代對於非洲的空間理解,逢甲大學碩士生詹茗任則以自身從事文創地的經驗,探究臺灣廟文創如何實踐ESG的主題。會議就在年輕學者的充滿活力力的討論中圓滿閉幕。

國家圖書館漢學研究中心與華裔學誌長期以來在國內外有多次合作機緣,本次會議對於非洲以及青年學者關心之議題的討論十分深入且有新意,寄望未來的相關研究能夠在此基礎上繼續開花結果。