寰宇漢學講座邀請宋后楣教授演講

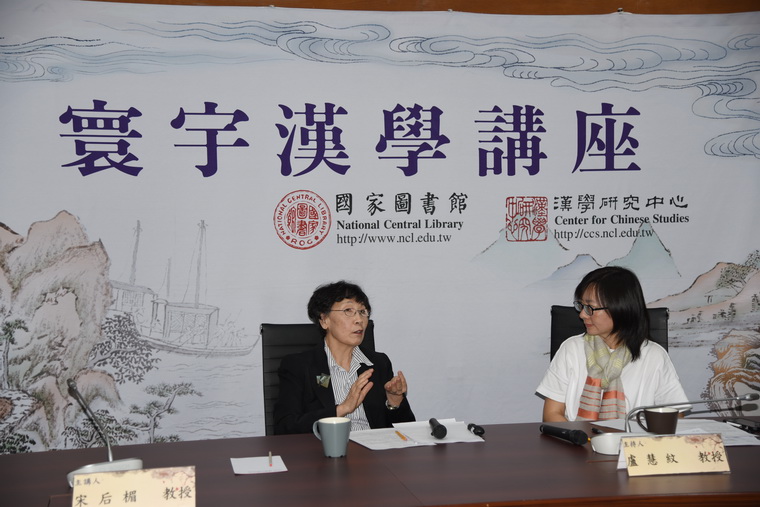

漢學研究中心於2019年11月12日下午舉辦寰宇漢學講座,邀請本中心獎助訪問學人,美國辛辛那堤博物館東亞部宋后楣(Hou-mei Sung)主任主講「嘯虎與躍鯉:解讀中國動物畫」,並邀請國立臺灣大學藝術史研究所盧慧紋副教授擔任主持。

動物是中國繪畫中歷史最悠久,也最富有象徵寓意的題材。然而,至今我們對動物畫在中國畫史上的發展,仍缺乏全面的理解。此次演講是以宋教授先前所作一系列有關中國動物畫史的研究為基礎,來介紹中國畫家對動物描寫的獨特觀點,以及風格與象徵寓意上的歷史演變。不同於西方傳統以人為宇宙中心的觀點,中國畫重視物和環境之間的安排。也因此畫中竄出雲層的龍、作勢欲撲的虎、騰躍的鯉魚,都反映出作畫者獨特的自然觀。宋教授以宋代到明代之間的鯉魚畫為例,探討隱藏於構圖演變中的社會、政治訊息。

例如十世紀後半出現,現收藏於聖路易斯藝術博物館(The Saint Louis Art Museum)的〈落花遊魚圖〉,受莊周觀魚的因緣,在水中自在穿游的都是體型細瘦的鰷魚。畫家巧妙的取景,生動的暈染筆觸和抒情的描繪,抓住在水中追逐的落花的遊魚的神韻。自然會激發觀者魚樂的沉思,以及對落花逝水的感嘆。然而,宋代以後鯉魚畫興起,出現大量以龍(鯉)魚來比喻宮中君臣關係的作品在。其創作目的和寓意,以及宋代文人對龍魚水族的觀點和貴賤之分,又跟〈落花遊魚圖〉的年代截然不同了。

宋教授進一步指出,蒙古人入主中國,帶來政治和社會的巨變。當時的文化藝術界也忠實地反映出此種狀況。在宋代盛極一時的「畫魚」比例大幅減少,但,繪者改在畫作中以詩句、對魚的細部描寫程度、甚至魚的品種顏色等方式,暗喻著異族入侵的亡國之痛。

左起:宋后楣教授、許慧紋教授、黃文德組長

會場一隅

左起:宋后楣教授、許慧紋教授

宋后楣教授(右一)

左起:宋后楣教授、許慧紋教授